Poteto

こんにちは。放射線技師のPotetoです。

「透視検査」と言われてもピンとこない方が多いですよね。じつは、健診のバリウム検査(胃透視)や、内視鏡と組み合わせるERCP、飲み込みを調べる嚥下造影(VF)なども、X線の“透視”機能を使っています。今日は、X線TV検査(透視検査)のしくみ・流れ・被ばくの目安を、やさしく解説します。

まずは要点

- X線を連続的に当てて、体内の動きや造影剤の流れをリアルタイムに観察する検査です。

- 代表例:胃透視(バリウム)/嚥下造影(VF)/ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影)/HSG検査(子宮卵管造影検査)など。

- 被ばくは通常のレントゲンよりやや多めですが、時間・距離・遮へいの工夫で必要最小限に抑えています。

X線透視検査のしくみ

- 連続X線で体内を映し、モニターで動きを見ます。必要な場面で静止画や短い動画を記録します。

- 造影剤(バリウムやヨード系)を使うと、臓器や管の形・通過がはっきり見えます。

- 医師や技師は、必要な情報が得られた時点で透視時間を短くするなど最適化します。

どんな検査に使われる?(例)

- 胃透視(バリウム検査):胃の形・動き、粘膜の変化、潰瘍・腫瘍のサインを確認。

- 嚥下造影(VF):食べ物や液体の飲み込みの流れ・誤嚥の有無を評価。

- ERCP:内視鏡+透視で胆管・膵管を造影し、結石除去やステント留置など治療も行う検査。

- カテーテル・整形外科手技:骨折整復、関節造影、血管アクセスなどでガイドに使用。

検査の流れ(代表例)

胃透視(バリウム検査)

- 検査着に着替え、金属類を外します。

- 発泡剤(胃を膨らませる)を飲む→ バリウムを飲みます。

- 体位を変えながら透視で観察し、必要なカットを撮影します。

- 所要時間は目安10〜20分です。

ポイントバリウムは少し飲みずらいため、むせないように気を付けて飲みましょう

嚥下造影(VF)

- バリウムなどの造影剤を混ぜた飲食物を飲み込む様子を透視で観察します。

- 嚥下リハビリの評価や、むせ・誤嚥の改善につながる手がかりを得ます。

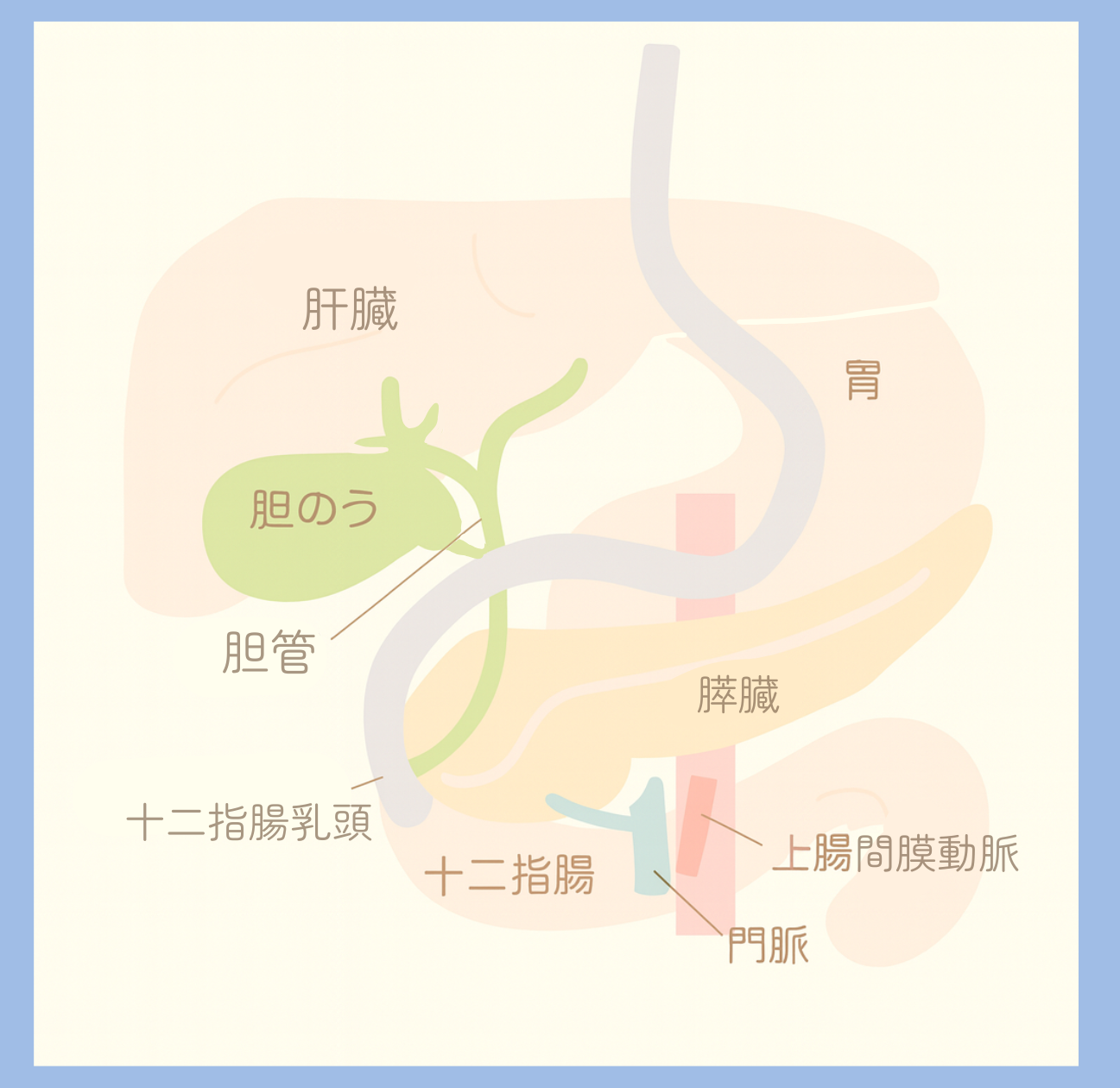

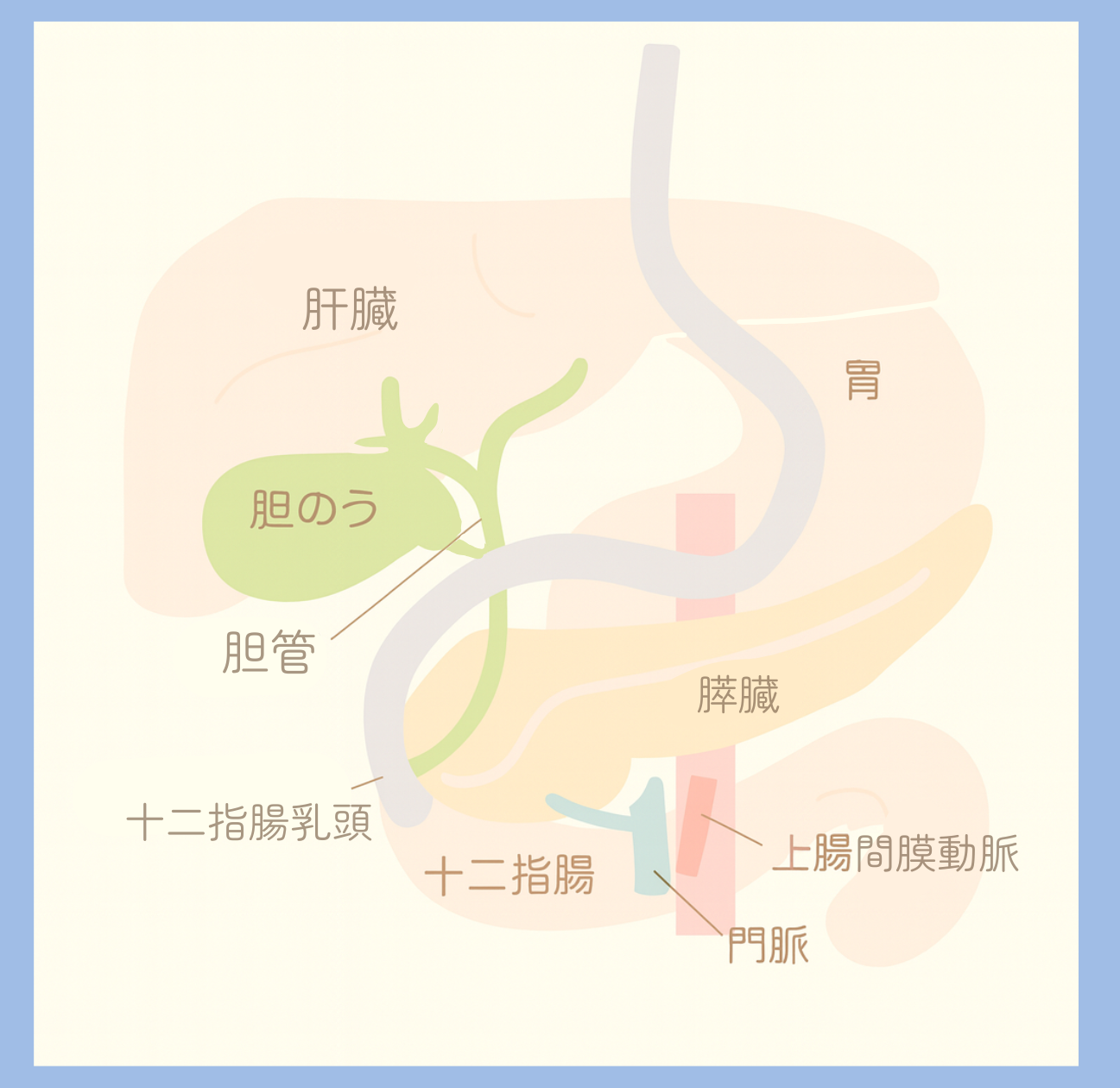

ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影)

- 内視鏡で十二指腸まで進み、胆管・膵管にカテーテルを入れます。

- ヨード造影剤を注入しながら透視で確認し、必要に応じて治療操作を行います。

被ばくはどのくらい?(実効線量の目安)

| 検査 | おおよその実効線量 | コメント |

|---|

| 胃透視(バリウム) | 約3〜6 mSv | 撮影回数・透視時間で増減 |

| 嚥下造影(VF) | 約1〜3 mSv | 短時間であればさらに少量 |

| ERCP | 約2〜10 mSv | 治療の内容・時間で幅が大きい |

※ 日本の自然放射線は平均で約2 mSv/年。透視は「必要な情報を得るための最小時間」で行い、線量は装置・体格・目的で調整されます。

注意点と安全対策

- 妊娠中:原則として透視は避け、超音波やMRIなど代替手段を検討します。妊娠の可能性は必ずお知らせください。

- 造影剤:ヨード造影剤使用時は、アレルギー歴・ぜんそく・腎機能を事前確認します。バリウム後は水分摂取で便秘を予防します。(下剤を服用する場合もあります)

- 時間・距離・遮へい:スタッフは3原則を徹底し、患者さんにも不要な再撮影を避けるための声かけ・体位調整を行います。

よくある質問

- Q. 透視は痛いですか?

A. X線自体の痛みはありません。バリウムの味・量や、カテーテル操作で違和感を伴うことがあります。

- Q. 被ばくが心配です。

A. 透視はリアルタイム観察が必要な場面でのみ行い、時間短縮・線量最適化で必要最小限に抑えます。

- Q. 検査後の注意は?

A. バリウム後は多めの水分摂取、ERCP後は医師の指示(安静・食事再開のタイミング等)に従ってください。

まとめ

- X線TV検査(透視)は、動きや造影剤の流れをリアルタイムに確認できる検査です。

- 胃透視・嚥下造影・ERCPなど、診断から治療まで幅広く役立ちます。

- 被ばくは通常のレントゲンより多めですが、時間最小化と線量最適化で安全に実施します。

参考文献

- ICRP Publication 105. Radiological Protection in Medicine. Ann. ICRP 37(6), 2007.

- ICRP Publication 120. Radiological Protection in Cardiology. Ann. ICRP 42(1), 2013.

- 日本放射線技術学会 編. 医用放射線技術実験学 第4版. 南山堂, 2019.

- 日本放射線技術学会 編. 放射線防護学 第3版. 南山堂, 2020.

- 日本放射線技術学会. 診断用X線透視装置の防護に関する指針(2022年改訂).

- 日本医学放射線学会. 医療被ばくガイドライン2020.

- 厚生労働省. 放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料(第5版).

- 北里大学病院 放射線部. 医療の中の放射線基礎知識.

- 日本原子力研究開発機構(JAEA). 身のまわりの放射線.

- 最終更新日 2025/10/3

- 執筆者 Poteto (診療放射線技師/放射線管理士/放射線被ばく相談員/マンモグラフィ撮影認定技師)

- 免責 本サイトの情報は個別診療に代わるものではありません。

ABOUT ME

総合病院に勤務している放射線技師のPotetoです!放射線に関する不安や疑問に寄り添うために、このブログを立ち上げました。日々の生活に役立つ放射線の知識や、放射線技師の仕事についてわかりやすく発信しています。