レントゲンはどうやって体の中を写しているの?仕組みと歴史を放射線技師がやさしく解説

こんにちは。放射線技師のPotetoです。

病院でよく使われる「レントゲン検査(X線検査)」は、今や私たちの生活に欠かせない医療技術です。

でも、どうして骨や肺の中まで見えるのでしょうか?体に害はないのでしょうか?

今回は、専門用語をできるだけ使わずに、レントゲンの原理と歴史についてやさしく解説します。

そもそもレントゲンってなに?

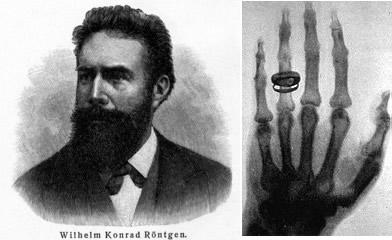

「レントゲン」という名前は、実は人の名前です。

1895年、ドイツの物理学者ヴィルヘルム・コンラート・レントゲンが、新しい種類の光(正確には目に見えない電磁波)を発見しました。

その正体がX線(エックスせん)です。彼はこの光の性質がよくわからなかったため、「未知の光」という意味で“X線”と名付けました。

レントゲン博士はこの発見により、1901年に世界で初めてのノーベル物理学賞を受賞しました。

つまり、レントゲン検査は100年以上の歴史を持つ、古くから使われてきた信頼性の高い技術なのです。

X線ってどんなもの?

X線は、光や電波と同じ「電磁波(でんじは)」の仲間です。

ただし、目に見える光よりもずっとエネルギーが高いため、体の中を通り抜けることができます。

この“通り抜ける力の違い”が、体の中を写す秘密です。

たとえば、空気や筋肉のように柔らかい部分はX線が通りやすく、白くは写りません。

一方、骨や金属のように硬いものはX線を通しにくいため、黒くではなく白っぽく写ります。

こうして、X線が体を通ったあとに「通り抜けた量の違い」を画像として記録することで、骨や臓器の形が浮かび上がるのです。

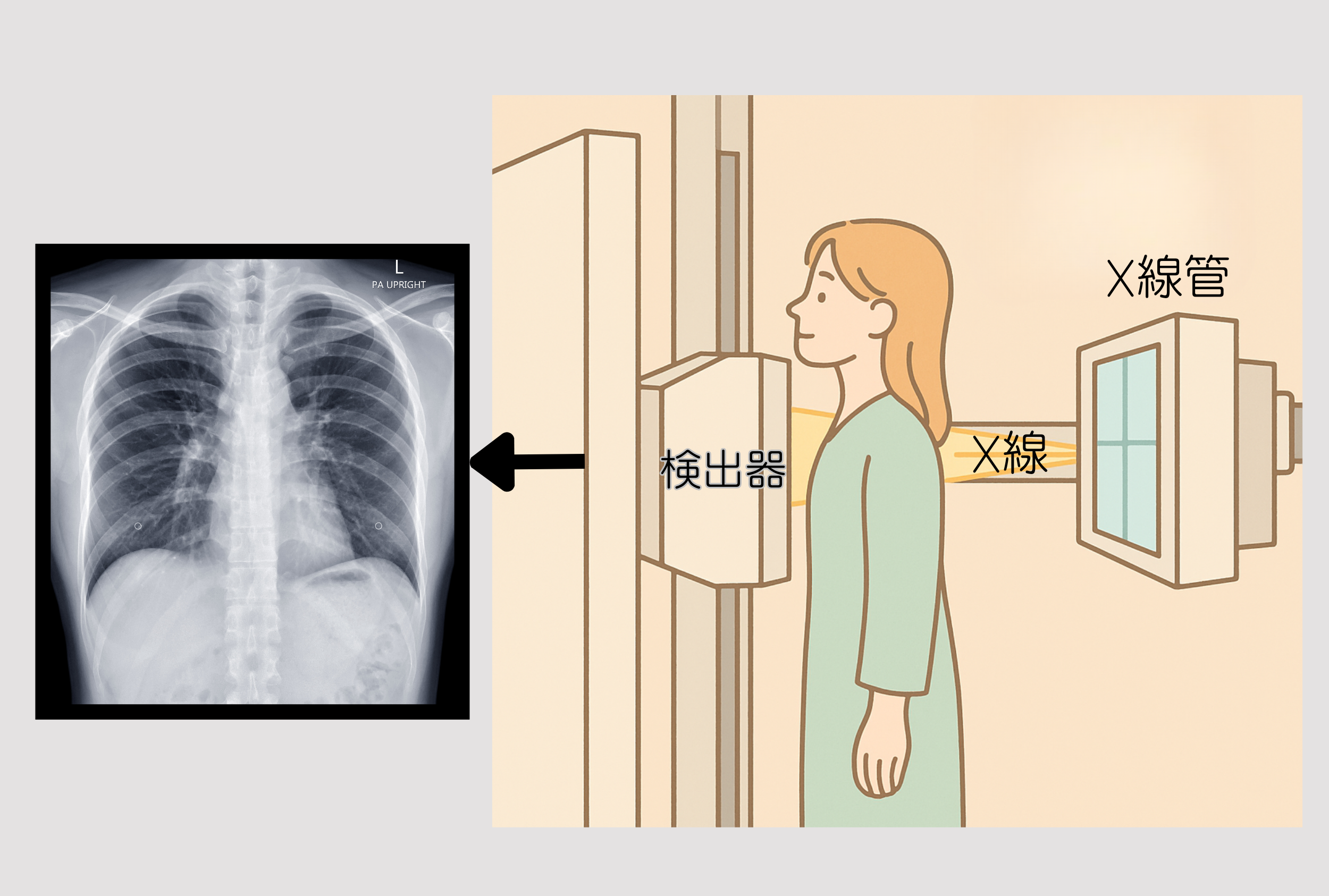

どんな仕組みで画像ができるの?

撮影のとき、機械の一方(X線管)からX線が出て、体を通り抜けて反対側にある「検出器(けんしゅつき)」に届きます。

この検出器が、通り抜けたX線の強さをデジタル信号に変換し、コンピューターで画像にします。

昔は「フィルム」に写していましたが、今はデジタルX線(DRやCRと呼ばれる方式)が主流です。

これにより、撮影後すぐにモニターで画像を確認でき、画質も非常にクリアになっています。

また、撮影された画像は電子カルテに保存され、医師や他の病院でも共有できます。

つまりレントゲンは、スピーディー・正確・安全な診断を支える重要な技術です。

どんなときに使われるの?

レントゲン検査は、以下のような場面で使われます。

- 胸部レントゲン:肺炎、心臓の拡大、気胸(ききょう)などの確認

- 腹部レントゲン:腸閉塞(ちょうへいそく)や便秘の状態を評価

- 骨のレントゲン:骨折、関節の変形、脱臼の確認

- 歯科レントゲン:虫歯や歯の根の状態を調べる

これらの検査はすべて、ごく短時間で済み、痛みもありません。

被ばくって大丈夫なの?

レントゲン検査ではX線を使うため、少しだけ「放射線」を浴びます。

しかし、その量は日常生活で自然界から受けている放射線よりも少ないか、ほとんど同じ程度です。

たとえば、胸のレントゲン1枚の被ばく量は約0.05mSv(ミリシーベルト)です。 日本人が1年間に自然から受ける放射線は約2.1mSvですから、胸のレントゲン1回分はそのわずか40分の1程度です。 つまり、必要な医療行為として行うレントゲン検査の放射線量は心配するほど多くありません。

また、検査を行うときには放射線技師が被ばく量を最小限に抑えるよう調整しています。 妊娠中や妊娠の可能性がある場合は、事前に伝えていただければ別の方法を検討できます。

レントゲンの歴史と進化

レントゲン博士が1895年にX線を発見してから、医学は大きく変わりました。 当時、彼は妻の手を撮影して「体の中に骨が写った!」と驚いたと言われています。 この1枚の写真が、医療画像のはじまりでした。

その後、X線装置は改良され、今ではCTやマンモグラフィ、透視検査、さらにはAIを使った画像診断まで進化しています。 それでも、レントゲンは今もなお医療の“入り口”となる大切な検査です。 最初に行う基本的な検査でありながら、肺炎や骨折など命に関わる病気の発見にも欠かせません。

まとめ

レントゲン検査は、体の中を安全に、すばやく、正確に見ることができる大切な医療技術です。 X線は体の通り抜けやすさの違いを利用して画像を作り、骨や臓器の状態を可視化しています。 被ばく量は非常に少なく、安全に配慮して行われています。 100年以上前に生まれた技術が、今もなお多くの命を救っている―― それが、私たち放射線技師が扱う「レントゲン検査」です。

参考文献

- 日本医学放射線学会「放射線診療の安全と安心」

- ICRP Publication 103 (2007). The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection.

- 厚生労働省「医療における放射線の安全管理」

- UNSCEAR 2008 Report: Sources and Effects of Ionizing Radiation.

- Roentgen WC. “On a New Kind of Rays.” Sitzungsberichte der Würzburger Physik-Medizinischen Gesellschaft, 1895.

- 最終更新日 2025/10/10

- 執筆者 Poteto (診療放射線技師/放射線管理士/放射線被ばく相談員/マンモグラフィ撮影認定技師)

- 免責 本サイトの情報は個別診療に代わるものではありません。