造影剤を使うとどうなるの?副作用と注意点まとめ|放射線技師が解説

こんにちは。放射線技師のPotetoです。

CT検査やMRI検査では、より詳しく体の中を調べるために造影剤を使用することがあります。造影剤と聞くと「危険ではないの?」「副作用はあるの?」と不安に思う方も多いでしょう。

今回は、放射線技師の立場から造影剤を使うと体にどんな変化があるのか、注意すべきポイントは何かをわかりやすくまとめました。

造影剤とは?

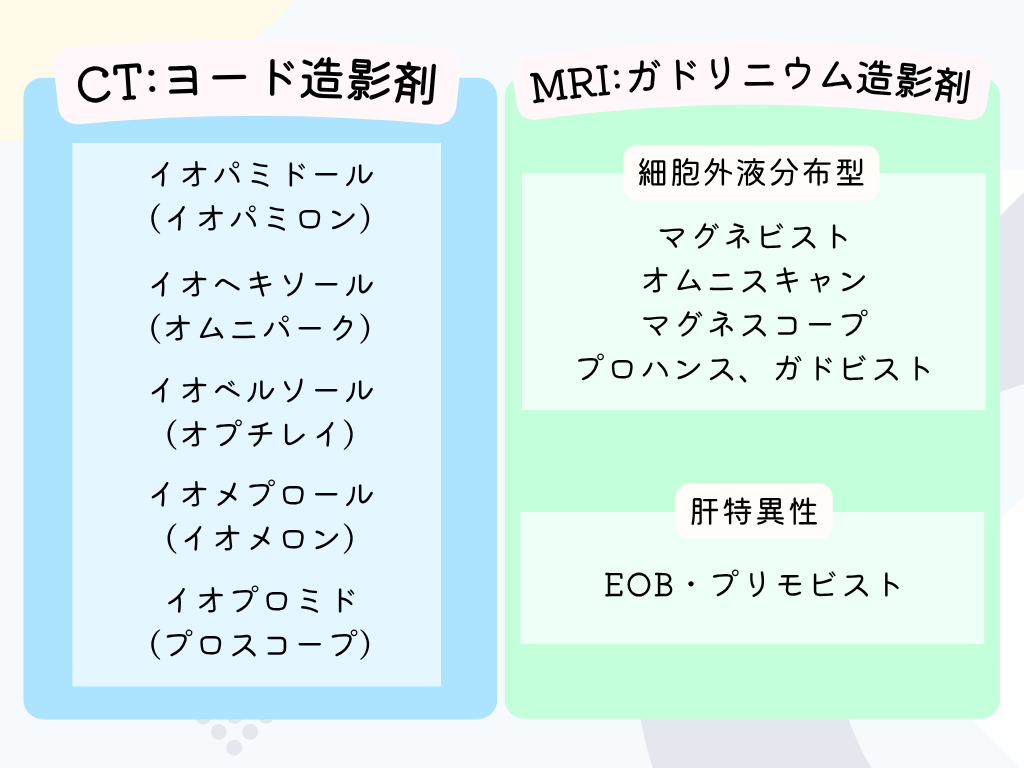

造影剤はX線やMRIで写りにくい血管や臓器を見やすくするための薬です。血流に乗って体を巡ることで、腫瘍や炎症、血管の詰まりなどを詳しく調べることができます。

CTではヨード造影剤が、MRIではガドリニウム造影剤が一般的に使われます。

体に入るとどう感じるの?

ヨード造影剤を注射すると、体が一時的に熱く感じることがあります。特に顔や喉、下腹部にかけて「カーッと熱くなる」感覚が数十秒続くことがあります。

これは生理学的反応(浸透圧など)で、多くは数十秒で改善しますので心配はいりません。

実際に私も胃腸炎の疑いで造影CT検査を受けたことがあります。造影剤が入ると、 針を刺している部分が少しひんやりした感覚になり、そのあと顔まわりや膀胱のあたりが 一瞬あたたかく感じました。

特に副作用はなく、造影CTを撮影したことで炎症の場所がはっきりとわかり、診断にもつながりました。

副作用について

造影剤にはごく一部の方で副作用が起こることがあります。発生頻度は0.2〜3%程度と報告があります(施設差・定義差あり)。

- 軽度:吐き気、かゆみ、じんましんなど(ほとんどが一過性)

- 中等度:強いじんましん、呼吸のしづらさ、血圧低下など

- 重度(極めてまれ):アナフィラキシーショックなどの重篤な反応

万が一の副作用に備え、検査室には救急対応の設備や薬剤を準備しています。検査中や直後に体調の変化を感じたら、すぐにスタッフにお知らせください。

重篤反応は**0.01〜0.04%(約1/10,000〜1/2,500)**と報告があり、死亡は約2.1/100万件と極めて稀です。

造影後の観察(モニタリング)について

急性の副反応の多くは注入後5〜30分以内に起こります。検査室・待機スペースでの観察時間は施設の運用に従い、少なくとも20〜30分程度は経過を見ます。アレルギー既往などリスクが高い場合は、より長い観察や帰宅後の注意点の説明を行います。

帰宅後の症状出現時は、検査を受けた施設や医療機関に連絡をお願いします。

胸部圧迫感、息苦しさ、めまい、発疹などを感じたらすぐにスタッフに教えてください。

遅発性(非即時型)反応について

造影後数時間〜数日(まれに1週間程度)で、かゆみ・発疹・軽い発熱などの皮膚症状が出ることがあります。多くは軽症ですが、症状が強い/長引く場合は受診してください。次回以降の検査では「以前に遅れて皮疹が出た」ことを必ずお伝えください。

造影剤使用後に気をつけること

造影剤は腎臓から尿として排泄されます。そのため、検査後は水分を多めに摂ることをおすすめします。

普段通りの食事で構いませんが、水やお茶を意識して摂ることで腎臓への負担を減らし、造影剤を体から早く出すことができます。

持病で水分制限がない方は普段どおり〜やや意識して飲水で十分ですが、心不全や腎不全等で制限のある方は主治医の指示を優先してください。

申告してほしいこと(重要!)

造影剤を安全に使用するために、以下に当てはまる方は必ず事前に申告してください。

- 喘息の既往がある

→ アレルギー反応を起こしやすいため、注意が必要です。 - 腎臓の病気がある、腎機能が低下している

→ 造影剤の排泄が遅れるため、腎臓への負担が増える可能性があります。※造影後の腎機能悪化は**CA-AKI(相関)**と呼ばれ、造影剤が原因のCI-AKI(因果)は一部です。リスク層別と必要時の補液が重要です。 - アレルギー歴がある(薬や食べ物など)

→ 造影剤への反応リスクを判断する参考になります。 - 妊娠中または妊娠の可能性がある

→ 必要性と安全性を十分に検討する必要があります。 - 糖尿病でビグアナイド系薬剤(メトホルミンなど)を内服中

→ 造影剤と併用するとまれに乳酸アシドーシスという副作用が起こることがあります。

メトホルミン(ビグアナイド)内服中の方へ

最新の運用では、eGFRが30以上で急性腎障害がなければ、原則として中止は不要です。

一方、eGFR < 30、急性腎障害(AKI)、または腎動脈塞栓など腎機能急変リスクのある動脈内手技を伴う検査では、検査時に一時中止→48時間後に腎機能を再評価して再開という運用をとります(施設方針に従います)。

まとめ

造影剤は病気をより詳しく診断するための大切なお薬です。

体が熱く感じたり、まれに副作用が出ることはありますが、多くの方は問題なく検査を受けられます。検査後はしっかり水分をとって、造影剤を体の外に出すことを意識してください。

また、糖尿病薬(ビグアナイド系)を服用している方、喘息や腎臓病のある方は必ず事前に伝えていただけると、より安全に検査を進められます。

参考文献

- American College of Radiology (ACR). ACR Manual on Contrast Media, 2024.

- 日本医学放射線学会. 造影剤安全使用ガイドライン 第3版, 2018.

- European Society of Urogenital Radiology (ESUR). Contrast Media Safety Committee Guidelines, 2018.

- 厚生労働省「医療における放射線の安全管理」

- 日本医学放射線学会:造影剤安全使用に関する提言・各種資料

- 腎障害患者におけるヨード造影剤使用ガイドライン(国内)

- 最終更新日 2025/10/30

- 執筆者 Poteto (診療放射線技師/放射線管理士/放射線被ばく相談員/マンモグラフィ撮影認定技師)

- 免責 本サイトの情報は個別診療に代わるものではありません。