実効線量と等価線量って何?やさしく解説します

こんにちは。放射線技師のPotetoです。

「放射線の量」を表す言葉はたくさんありますが、なかでもよく耳にするのが実効線量と等価線量です。患者さんから「名前は聞いたけど違いが分からない」とご質問をいただくこともあります。今日は、この2つの意味をわかりやすく整理してお伝えしますね。

- 放射線を扱う医療では「被ばく」をゼロにすることはできませんが、必要以上にならないよう「防護」が行われています。

- ICRPが定める線量の考え方には、個人のリスクを評価・管理するために「等価線量」「実効線量」があります。

- 本文では、これらの線量がどういう意味か、どのように使われているか、知っておくと安心なポイントを解説します。

放射線防護に使用される量

「等価線量」「実効線量」は人体の臓器・組織に対する”防護量“といわれます。

防護量とは放射線防護の目的で標準化された理論的な評価指標です。放射線防護や職業・公衆被ばくの線量限度の根拠に使用されます。

防護量は直接測ることができないため、物理量を基にした計算値となります。測定には操作量(例:個人線量当量など)が用いられます。

等価線量とは?

イメージ:「どんな種類の放射線を受けたか」を反映した線量です。

- 対象:臓器や組織ごとに評価します(例:肺、乳房、甲状腺など)。

- 考え方:同じ量の放射線でも、種類によって体への影響が違うため、放射線加重係数(wR)という重みをかけます。

- 単位:シーベルト(Sv)

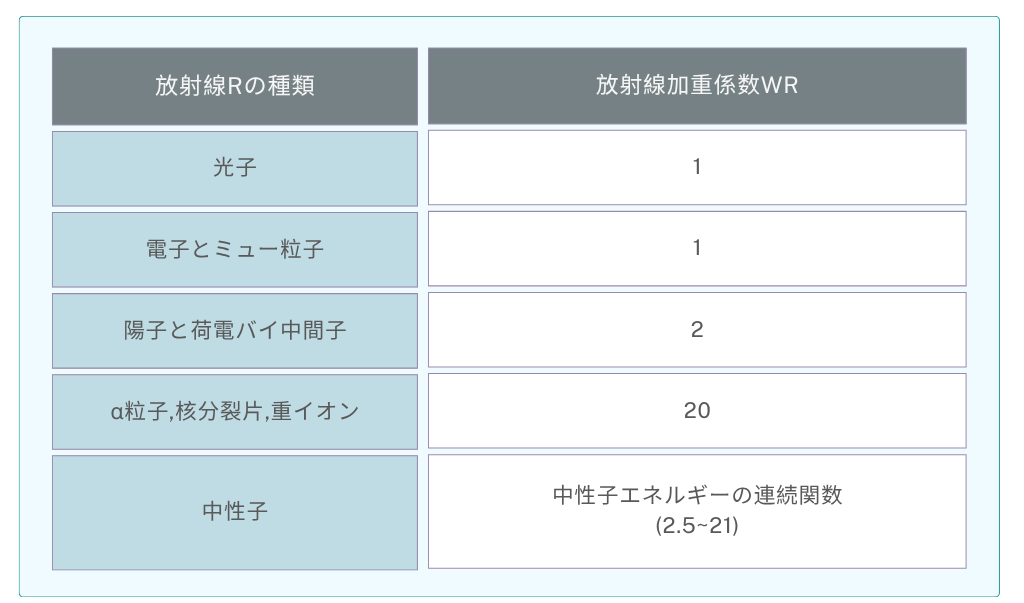

放射線の種類による放射線加重係数

出展:ICRP Publication103を改編

実効線量とは?

イメージ:臓器ごとの等価線量を「体全体へのリスク」に換算してひとつの数値にまとめたものです。

- 対象:全身(複数臓器)を総合的に評価します。

- 考え方:臓器ごとに放射線の影響を受けやすさが異なるため、組織加重係数(wT)という重みをかけて合計します。

- 単位:シーベルト(Sv)

※実効線量は“一般成人モデル”に基づいた値であって、個人の詳細リスクを直接示すものではありません。

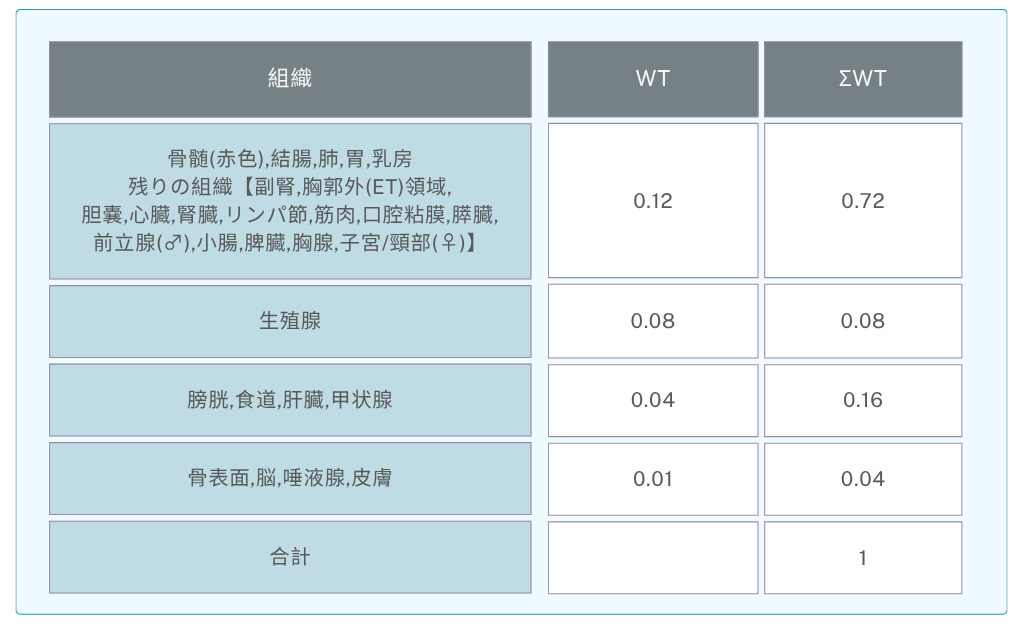

組織ごとの放射線加重係数

出展:ICRP Publication103を改編

等価線量・実効線量の数式

- 等価線量(臓器T):HT = ΣR wR × DT,R

- 実効線量:E = ΣT wT × HT = ΣT wT ΣR wR × DT,R

- HT:等価線量

- wR :放射線加重係数

- DT,R:特定の臓器・組織Tの体積中の平均吸収線量

- E:実効線量

- wT:組織加重係数

実際の検査の線量はどのくらい??

- 等価線量:肺や乳房など、撮影部位の臓器ごとに計算されます。

- 実効線量:複数臓器の等価線量を「体全体への影響」に換算してひとつの値で示します。検査どうしや日常生活の被ばくと比較しやすいのが特徴です。

代表的な実効線量の目安

・胸部CT:約5~7 mSv

・頭部CT:約1~2 mSv

・腹部CT:約8~14 mSv

※装置や撮影条件、体格、施設方針で前後します。検査は「診断に必要な最小限」に調整されています。

医療現場で感じること

ICRPの考え方は世界共通ですが、日本の医療現場では「防護量」という言葉がまだ十分に浸透していないように感じます。

放射線を扱う医療従事者の中でも、「等価線量」と「実効線量」の違いを正確に説明できる人は意外と少なく、被ばく線量の意味を理解したうえで説明する機会も限られています。

医療では“安全に正しく使う”ことが何より大切ですが、そのためには医療者自身が放射線防護の考え方を理解していることが欠かせません。

近年は診断参考レベル(DRL)など、被ばくの「見える化」も進んでいますが、現場ごとの差もまだ大きいのが実情です。

放射線の安全利用を考えるとき、単に「線量を減らすこと」だけでなく、「どうすれば患者さんが安心して検査を受けられるか」を含めた、医療従事者への教育と患者さんへのわかりやすい説明が今後の課題だと感じています。

まとめ

- 等価線量:放射線の種類による影響を反映した臓器別の線量(Sv)

- 実効線量:臓器の感受性を考慮して体全体のリスクに換算した線量(Sv)

被ばくという言葉を聞くと少し不安になるかもしれませんが、医療で用いられる放射線は「利益(診断・治療上の価値)」と「リスク(被ばくによる影響)」のバランスをとって慎重に扱われています。

今回紹介した「防護量」「等価線量」「実効線量」という考え方を知っておくことで、説明を受ける際にも「この線量ってどこを基準にしてるの?」「自分の場合ではどうなの?」と、少し自信を持って質問できるようになると思います。

参考文献

- ICRP Publication 130. Occupational Intakes of Radionuclides: Part 1. Ann. ICRP 44(2), 2015.

- ICRP Publication 102. Managing patient dose in multi-detector computed tomography (MDCT). Ann. ICRP 37(1), 2007.

- 量子科学技術研究開発機構(QST). 放射線の測定量と防護量に関する基礎資料.

- 日本核医学会. 被験者放射線防護についての考え方(第1報).

- 日本放射線技術学会 編. 放射線防護学 第3版. 南山堂, 2020.

- 最終更新日 2025/10/28

- 執筆者 Poteto (診療放射線技師/放射線管理士/放射線被ばく相談員/マンモグラフィ撮影認定技師)

- 免責 本サイトの情報は個別診療に代わるものではありません。