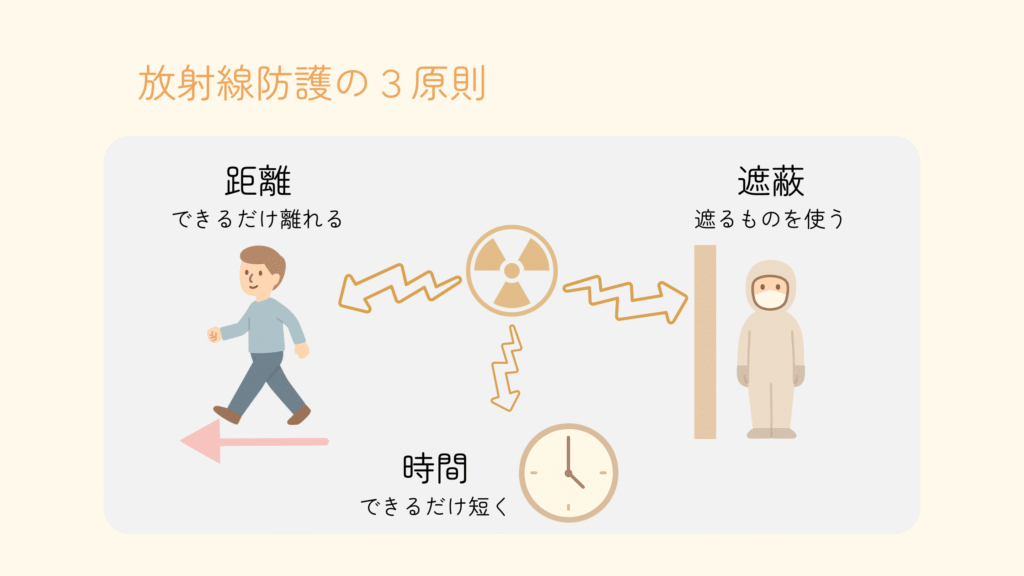

放射線防護の三原則とは?被ばくを減らす具体策と身を守るポイント

こんにちは。放射線技師のPotetoです。

放射線を安全に使うための基本に、「放射線防護の3原則」= 時間・距離・遮へいがあります。病院でも研究所でも共通する考え方で、患者さんやご家族が安心して検査・治療にのぞめるよう日々実践しています。今日はこの3つを、やさしくご紹介しますね。

放射線防護の3原則

・時間:当たる時間を短くするほど、被ばくは減ります。

・距離:放射線源から離れるほど、強さは急速に弱まります。

・遮へい:鉛・コンクリートなどで遮ると、被ばくを大きく減らせます。

※ 医療現場では、これらを組み合わせて必要最小限の放射線で検査・治療を行います。

時間:できるだけ短く

- 放射線を浴びる時間が長いほど、受ける量は増えます。

- 医療では、撮影そのものは一瞬〜数十秒で終わるよう最適化されています。

- 患者さん向けのコツ:説明にしたがってじっとしていただくと、撮り直しが減り、結果的に被ばくも少なく済みます。

距離:できるだけ離れる

- 放射線は、距離が2倍になると強さはおよそ1/4に(遠ざかるほど急に弱まる性質)。

- 検査のときスタッフが操作室から遠隔で撮影するのは、この性質を活かしているためです。

- 付添いの方向け:やむを得ず室内にいる場合は、患者さんから離れた位置で指示に従ってくださいね。

距離と逆二乗則の注意(脚注)

「距離を2倍にすると被ばくが1/4になる」は逆二乗則に基づく目安です。ただしこれは 点線源近似・散乱や反射の影響が小さいことなどが前提です。実際の臨床環境では、 散乱線・拡張線源(患者体表や装置)・床や壁での反射・遮へい板の配置などにより、 厳密には1/4からずれることがあります。現場では距離の確保+遮へい+散乱低減を 組み合わせて、実効的に線量を下げることが重要です。

遮へい:遮るものを使う

- X線は鉛・コンクリート・特殊ガラスなどでよく遮れます。

- 撮影室の壁や窓、鉛エプロン、管球周りの防護具などが代表例。

- 患者さん向け:必要に応じて防護具を使います。妊娠の可能性があるときは、事前に遠慮なくお知らせください。

医療現場での具体例

医療における放射線防護の枠組み(ICRP)

三原則(時間・距離・遮へい)は、ICRPが示す防護の基本である 正当化(Justification)と最適化(Optimization:ALARA)の実務に直結します。 さらに線量限度(Dose Limits)という概念がありますが、 線量限度は患者の医療被ばくには直接適用しません(患者では検査や治療の 正当化と最適化が中心)。一方、医療従事者や介助者・介護者 には適切な限度・拘束値・参考レベルが用いられます。

- 正当化:検査・治療の利益がリスクを上回ることを確認(代替モダリティの検討も含む)。

- 最適化(ALARA):必要な画質・情報を満たしつつ線量をできるだけ低く(プロトコル最適化、散乱低減、遮へい、作業手順の工夫など)。

- 線量限度:職業被ばく・公衆被ばくに適用。医療被ばく(患者)には適用せず、正当化と最適化を徹底。

臨床現場では、これらの原則に基づいてプロトコルの見直し・装置設定の最適化・作業導線の改善を行い、 三原則(時間短縮・距離確保・遮へい強化)を現実的に実装します。

- レントゲン:撮影は一瞬。スタッフは操作室(距離+遮へい)で対応。

- CT:回転撮影を数十秒で完了。部位や体格に合わせて線量を自動調整。

- 核医学:放射性薬剤を扱う場面は時間短縮ツールや鉛容器を活用(時間+遮へい)。

現場ではどう防護している?(放射線技師の実務と私の意見)

放射線防護の三原則(時間・距離・遮へい)は、実際の医療現場で次のように実装されています。ここでは、私(診療放射線技師)の経験に基づく具体例と、私の考えを紹介します。

❶ 一般撮影(レントゲン検査)での同席が必要なとき

- プロテクター着用:赤ちゃん撮影や体位保持が難しいケースでは、技師も鉛プロテクターを着て検査室に入ります。

- 距離の確保:撮影の瞬間は、可能な範囲で装置やX線管から離れる(逆二乗則の活用)。

❷ 透視・TV検査(造影透視など)

- プロテクター+甲状腺プロテクター:上半身だけでなく頸部(甲状腺)も保護します。

- 時間短縮:透視時間を必要最小限に(記録は必要十分に、無用な透視は避ける)。

- 距離・位置の最適化:可能なときは管球から離れる/散乱の少ない位置を選ぶ。

❸ 心カテ/IVR(カテーテル検査・治療)

- 全面的な遮へい:術者・介助者は前掛け型(0.5mmPb相当目安)のプロテクター、甲状腺カラー、防護眼鏡を併用。

- 時間・距離・角度:透視時間短縮、II/FPD–患者–術者の幾何関係を最適化。散乱が増える大体厚・拡大・高kV/高mAの使い方も最適化。

- 線量管理:装置の表示を把握し、プロトコルを見直す。

❹ プロテクターの重さと疲労(私の意見)

プロテクターは重さがあり、長時間では肩や頸・腰に疲れや痛みが出やすいです。被ばく低減の効果は大きいため、私は以下の工夫を重視しています

- サイズ・重量の最適化:体格に合うタイプ(前掛け/上下分割/軽量素材)を選択。

- 正しい装着・配置:甲状腺カラーや天吊りシールドを「線源–患者–自分」の線上に的確に配置。

- 作業導線の見直し:立ち位置・器材配置を事前に決めることで、無駄な透視や被ばく時間を減らす。

- 交代・休憩・筋骨格ケア:長手技では役割交代や小休止、腱・背部ケアで負担軽減。

現場の防護は、教科書どおりの三原則を現実的なワークフローに落とすことが大切です。

プロテクターやシールドは「正しく選び、正しく置く」ことで効果を最大化できます。負担はありますが、配置・時間短縮・距離確保の三位一体で、被ばくと疲労の両方を最小化することが大切だと思います

よくある質問

- Q. 鉛エプロンは必ず着けますか?

A. 必要性や撮影部位によって判断します。適切に使うことで不要な部分の被ばくを抑えられます。 - Q. 子どもの検査は心配です。

A. 小児は感受性に配慮し、時間短縮・低線量プロトコル・遮へいを丁寧に組み合わせます。必要な検査はためらわずに受けてくださいね。 - Q. 妊娠中はどうなりますか?

A. 撮影部位や週数で対応が変わります。代替検査(超音波やMRI)の検討や防護の工夫を行いますので、事前にご相談ください。

まとめ

- 放射線防護の3原則は時間・距離・遮へい。

- 現場ではこの3つを組み合わせ、必要最小限の放射線で安全・確実に検査や治療を行っています。

参考文献

- ICRP Publication 103. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection.

- ICRP Publication 105. Radiological Protection in Medicine. Ann. ICRP 37(6), 2007.

- IAEA. Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards (GSR Part 3). 2014.

- 日本放射線技術学会 編. 放射線防護学 第3版. 南山堂, 2020.

- 厚生労働省. 放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料(第5版).

- 文部科学省. 放射線の防護と安全に関する基礎知識.

- 日本原子力研究開発機構(JAEA). 身のまわりの放射線.

- 日本医学放射線学会. 医療被ばくガイドライン2020.

- 最終更新日 2025/9/28

- 執筆者 Poteto (診療放射線技師/放射線管理士/放射線被ばく相談員/マンモグラフィ撮影認定技師)

- 免責 本サイトの情報は個別診療に代わるものではありません。